सामाजिक सशक्तिकरण को स्वायत्तता और आत्मविश्वास की भावना विकसित करने और सामाजिक रिश्तों और संस्थानों और प्रवचनों को बदलने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है जो गरीब लोगों को बाहर करते हैं और उन्हें गरीबी में रखते हैं। गरीब लोगों का सशक्तिकरण, और दूसरों को जवाबदेह ठहराने की उनकी क्षमता, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति) और सभी प्रकार की क्षमताओं से काफी प्रभावित होती है: मानवीय, सामाजिक और। लोगों की सामूहिक संपत्ति और क्षमताएं भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे आवाज, संगठन, प्रतिनिधित्व और पहचान। इसके अलावा, सशक्तिकरण के लिए आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी, त्रित्ववादी आयामों पर एजेंसी की आवश्यकता होती है। भारतीय समाज में नागरिकों को अशक्त करने के कई कारक हैं। हम यहां इन कारकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।

सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार (Social Discrimination and Exclusion)

सामाजिक असमानता

- प्रत्येक समाज भौतिक संपत्ति, शैक्षिक योग्यता, संपर्कों के नेटवर्क और सामाजिक संघों जैसे सामाजिक संसाधनों तक कुछ हद तक असमान पहुंच प्रदर्शित करता है, जिसे सामाजिक असमानता कहा जाता है। हालाँकि कुछ सामाजिक असमानताएँ व्यक्तियों के बीच प्राकृतिक मतभेदों का परिणाम हो सकती हैं, लेकिन सामाजिक असमानता लोगों के बीच जन्मजात या प्राकृतिक मतभेदों का परिणाम नहीं है, बल्कि उस समाज का एक उत्पाद है जिसमें वे रहते हैं।

सामाजिक संतुष्टि

- लोगों की पहचान और अनुभव, दूसरों के साथ उनके संबंध, साथ ही संसाधनों और अवसरों तक उनकी पहुंच सामाजिक स्तरीकरण नामक प्रणाली द्वारा आकार लेती है, जो लोगों को पदानुक्रमित रैंक में वर्गीकृत करती है। यह देखा गया है कि इस तरह की सामाजिक पदानुक्रमित रैंकिंग विश्वास या विचारधारा के समर्थन से पीढ़ियों तक बनी रहती है।

- सामाजिक स्तरीकरण, जब मजबूत हो जाता है, तो पूर्वाग्रहों (एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के प्रति रखी गई पूर्वकल्पित राय या दृष्टिकोण) को जन्म देता है। हालाँकि यह शब्द आमतौर पर नकारात्मक पूर्व-निर्णय के लिए उपयोग किया जाता है, यह अनुकूल पूर्व-निर्णय पर भी लागू हो सकता है। इस तरह के निर्णयों को अक्सर रूढ़िवादिता (लोगों के समूह का निश्चित लक्षण वर्णन) से खोजा जा सकता है।

सामाजिक बहिष्कार

रूढ़िवादिता पूरे समूहों को एकल, समरूप श्रेणियों में विभाजित करती है; वे व्यक्तियों, संदर्भों या समय के बीच भिन्नता को पहचानने से इनकार करते हैं। वे पूरे समुदाय के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह एक ही सर्वव्यापी गुणों या विशेषताओं वाला एक अकेला व्यक्ति हो। उपर्युक्त दृष्टिकोण और राय जब व्यवहार में अनुवादित होते हैं तो भेदभाव होता है, एक समूह के सदस्यों को दूसरों के लिए खुले अवसरों से अयोग्य घोषित करने की प्रथा होती है।

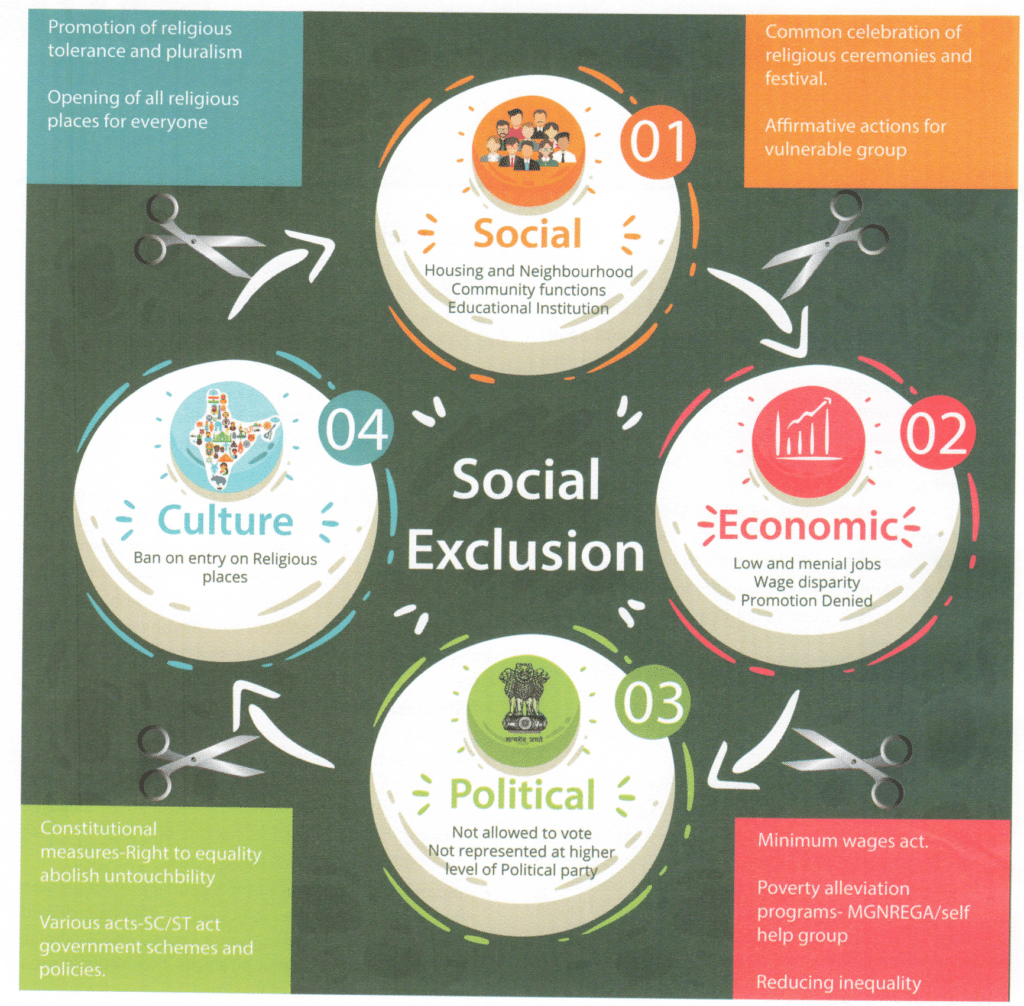

समय के साथ, व्यक्तिगत भेदभाव के कारण व्यक्ति व्यापक समाज में पूर्ण भागीदारी से कट सकता है या सामाजिक बहिष्कार हो सकता है। सामाजिक बहिष्कार आकस्मिक नहीं बल्कि व्यवस्थित है, अर्थात यह समाज की संरचनात्मक विशेषताओं का परिणाम है। आम तौर पर जब हम सामाजिक बहिष्कार के बारे में बात करते हैं, तो हमारा मतलब सबसे नीचे यानी सामाजिक बहिष्कार से होता है। समाज का कमजोर वर्ग जो सामाजिक संसाधनों तक पहुँचने में सक्षम नहीं है। यह स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट कर सकता है

- राजनीतिक बहिष्कार: जब लोगों को चुनावों में वोट देने की अनुमति नहीं होती है या जब राजनीतिक नेतृत्व में शीर्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय उन्हें अदृश्य बाधा का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए- वर्तमान संसद में केवल 11% महिला प्रतिनिधि हैं। इसी तरह, प्रमुख राजनीतिक दलों में केवल बसपा के पास पार्टी के शीर्ष पर दलित नेतृत्व है।

- आर्थिक बहिष्कार: जब लोगों को नौकरी बाजार तक पहुंच की अनुमति नहीं है, या उन्हें पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है या कम वेतन मिल रहा है जो सांस्कृतिक नस्लवाद के माहौल का संकेत देता है, जिससे अश्वेतों की आर्थिक संभावनाएं कम हो जाती हैं।

- सामाजिक बहिष्कार: आवास और पड़ोस के संदर्भ में, उदाहरण के लिए, दलितों, मुसलमानों और उत्तर पूर्व के लोगों को दिल्ली जैसे महानगरीय शहरों में अच्छा आवास मिलना मुश्किल है।

- सांस्कृतिक बहिष्कार: इसमें धार्मिक स्थानों जैसे सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध जैसे पहलू शामिल हैं, हालांकि एक अन्य प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है जो समाज के शीर्ष यानी समृद्ध वर्ग से फैलता है, उन्हें सामान्य चिंताओं और समाज से संबंधित मुद्दों से अलग कर देता है। उदाहरण के लिए, कई अमीर लोग चुनाव दिवस को लोकतंत्र का जश्न मनाने के त्योहार के बजाय अपने घरों को आराम करने के दिन के रूप में देखते हैं। इसी तरह, राउंड ट्रिपिंग के माध्यम से कर से बचाव एक और उदाहरण है।

भारत में सामाजिक बहिष्कार

अधिकांश समाजों की तरह भारत भी सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार की तीव्र प्रथाओं से चिह्नित है। दलित या तत्कालीन अछूत, आदिवासी या ‘आदिवासी’, महिलाएं और विकलांग लोग सदियों से भारत में सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार का शिकार रहे हैं। हालाँकि, विभिन्न समय-समय पर, समाज के ये वर्ग अपने साथ होने वाले भेदभाव और बहिष्कार के विरोध में उठे हैं, लेकिन यह उन्हें समाज में उनका उचित अधिकार नहीं दिला पाया है। यहां तक कि सरकारी कानून और संवैधानिक प्रावधान भी समाज को बदलने या स्थायी सामाजिक परिवर्तन लाने में असमर्थ रहे हैं।

अनुसूचित जाति

तथाकथित ‘अछूतों’ को सदियों से सामूहिक रूप से कई नामों से संदर्भित किया जाता रहा है। महात्मा गांधी ने जातिगत नामों द्वारा लगाए जाने वाले अपमानजनक आरोपों का मुकाबला करने के लिए 1930 के दशक में ‘हरिजन’ (शाब्दिक रूप से भगवान की संतान) शब्द को लोकप्रिय बनाया था। भारतीय भाषाओं में, दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ ‘दलित’ है और यह एक उत्पीड़ित लोगों की भावना व्यक्त करता है। हालाँकि यह न तो डॉ. अम्बेडकर द्वारा गढ़ा गया था और न ही उनके द्वारा बार-बार इस्तेमाल किया गया था, यह शब्द निश्चित रूप से उनके दर्शन और उनके द्वारा नेतृत्व किए गए सशक्तिकरण के आंदोलन से मेल खाता है। 1970 के दशक की शुरुआत में मुंबई में हुए जातीय दंगों के दौरान इसे व्यापक लोकप्रियता मिली। दलित पैंथर्स, एक कट्टरपंथी समूह जो उस समय पश्चिमी भारत में उभरा, ने अधिकारों और सम्मान के लिए अपने संघर्ष के हिस्से के रूप में अपनी पहचान का दावा करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया।

दलितों से संबंधित सामाजिक मुद्दे

- अस्पृश्यता: ‘अस्पृश्यता’ जाति व्यवस्था का एक चरम और विशेष रूप से वीभत्स पहलू है जो शुद्धता-प्रदूषण पैमाने के निचले स्तर पर स्थित जातियों के सदस्यों के खिलाफ कड़े सामाजिक प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। वास्तव में, ‘दूरस्थ प्रदूषण’ की धारणा भारत के कई क्षेत्रों (विशेषकर दक्षिण में) में मौजूद थी, जैसे कि किसी ‘अछूत’ व्यक्ति की उपस्थिति या छाया को भी प्रदूषणकारी माना जाता है। शब्द के सीमित शाब्दिक अर्थ के बावजूद, ‘अस्पृश्यता’ की संस्था का तात्पर्य केवल शारीरिक संपर्क से बचना या निषेध करना नहीं है, बल्कि सामाजिक प्रतिबंधों का एक बहुत व्यापक समूह है। इस बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि अस्पृश्यता के तीन मुख्य आयाम इस घटना को परिभाषित करने में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं।

- बहिष्करण: दलित ऐसे प्रकार के बहिष्कार का अनुभव करते हैं जो अद्वितीय हैं और अन्य समूहों के खिलाफ अभ्यास नहीं किया जाता है – उदाहरण के लिए, पीने के पानी के स्रोतों को साझा करने या सामूहिक धार्मिक पूजा, सामाजिक समारोहों और त्योहारों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना। साथ ही, अस्पृश्यता में अधीनस्थ भूमिका में जबरन शामिल किया जाना भी शामिल हो सकता है, जैसे किसी धार्मिक कार्यक्रम में ड्रम बजाने के लिए मजबूर किया जाना।

- अपमान-अधीनता: (स्व-) अपमान और अधीनता के सार्वजनिक रूप से दिखाई देने वाले कृत्यों का प्रदर्शन अस्पृश्यता की प्रथा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सामान्य उदाहरणों में सम्मान के संकेत थोपना (जैसे टोपी उतारना, हाथ में जूते पहनना, सिर झुकाकर खड़ा होना, साफ या ‘चमकीले’ कपड़े न पहनना, इत्यादि) के साथ-साथ नियमित दुर्व्यवहार और अपमान शामिल हैं।

- शोषण: इसके अलावा, अस्पृश्यता लगभग हमेशा विभिन्न प्रकार के आर्थिक शोषण से जुड़ी होती है, आमतौर पर जबरन, अवैतनिक (या कम भुगतान) श्रम लगाने या संपत्ति की जब्ती के माध्यम से।

अनुसूचित जनजाति

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ समाज के सबसे कमजोर वर्गों में से एक हैं।

जनजाति से संबंधित मुद्दे

- विकास और विस्थापन: राष्ट्रीय विकास, विशेषकर नेहरू युग में, बड़े बाँधों, कारखानों और खदानों का निर्माण शामिल था। चूँकि आदिवासी क्षेत्र देश के खनिज समृद्ध और वन आच्छादित भागों में स्थित थे, इसलिए आदिवासियों ने शेष भारतीय समाज के विकास के लिए असंगत कीमत चुकाई है। इस प्रकार के विकास से जनजातियों की कीमत पर मुख्यधारा को लाभ हुआ है। आदिवासियों को उनकी भूमि से बेदखल करने की प्रक्रिया खनिजों के दोहन और पनबिजली संयंत्रों की स्थापना के लिए अनुकूल स्थलों के उपयोग के एक आवश्यक उप-उत्पाद के रूप में हुई है, जिनमें से कई आदिवासी क्षेत्रों में थे।

- वनों पर निर्भरता: वनों का नष्ट होना, जिन पर अधिकांश आदिवासी समुदाय निर्भर थे, एक बड़ा झटका है। ब्रिटिश काल में वनों का व्यवस्थित रूप से दोहन शुरू हुआ और यह सिलसिला आज़ादी के बाद भी जारी रहा। भूमि में निजी संपत्ति के आने से आदिवासियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिनके समुदाय आधारित सामूहिक स्वामित्व के स्वरूप को नई व्यवस्था में नुकसान में रखा गया है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण नर्मदा पर बन रहे बाँधों की श्रृंखला है, जहाँ अधिकांश लागत और लाभ विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों में असमान रूप से प्रवाहित होते प्रतीत होते हैं।

- जनजातीय क्षेत्रों में गैर जनजातीय लोगों का प्रवास: कई जनजातीय सघनता वाले क्षेत्र और राज्य भी विकास के दबाव के जवाब में गैर जनजातीय लोगों के भारी प्रवास की समस्या का सामना कर रहे हैं। इससे आदिवासियों के शोषण की प्रक्रिया में तेजी आने के अलावा, आदिवासी समुदायों और संस्कृतियों के बाधित होने और उन पर हावी होने का खतरा है। उदाहरण के लिए, झारखंड के औद्योगिक क्षेत्रों में जनजातीय आबादी का हिस्सा कम हो गया है। लेकिन सबसे नाटकीय मामले शायद उत्तर-पूर्व में हैं. त्रिपुरा जैसे राज्य में एक ही दशक के भीतर जनसंख्या में जनजातीय हिस्सेदारी आधी हो गई, जिससे वे अल्पसंख्यक हो गए। ऐसा ही दबाव अरुणाचल प्रदेश भी महसूस कर रहा है.

- जनजातीय पहचान की हानि: जनजातीय समुदायों को मुख्यधारा की प्रक्रियाओं में जबरन शामिल करने का प्रभाव जनजातीय संस्कृति और समाज के साथ-साथ उनकी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। आज जनजातीय पहचान जनजातियों की विशिष्ट किसी आदिम (मूल, प्राचीन) विशेषताओं के बजाय इस अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से बनती है। आज कई आदिवासी पहचानें गैर-आदिवासी दुनिया की भारी ताकत के प्रतिरोध और विरोध के विचारों पर केंद्रित हैं।

बहिष्कार का विरोधाभास (The Paradox of exclusion)

अन्य अधिकारों को छोड़कर और कई अन्योन्याश्रित और अविभाज्य मानव अधिकारों को मान्यता नहीं देने से, सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का लक्ष्य विकृत हो जाता है और “विकास साइलो” का निर्माण होता है। ऐसी विकृतियाँ और साइलो एजेंडा सेटिंग की राजनीति से मेल खाते हैं जहां एक प्रकार के न्याय को दूसरे प्रकार के न्याय के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। भारत में मौजूद स्थितियों को देखते हुए इसे और बल मिलता है: संसाधनों, स्थिति और शक्ति की धुरी पर जाति और लिंग के निर्धारित मानदंडों के आधार पर ऐतिहासिक पिछड़ेपन की स्थिति। इस स्थिति में एक धुरी पर उन्नति हमेशा दूसरी धुरी पर उन्नति में तब्दील नहीं होती। इसके अलावा यह एक अलगाव पैदा करता है जिसे भारतीय समाज में आसानी से देखा जा सकता है।

विकासात्मक साइलो की विकृति (The pathologies of developmental silos)

- सामाजिक सशक्तिकरण: समानता के संवैधानिक प्रचार के बावजूद, जमीनी स्तर पर एक असमान समाज था। इसका अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1955 का सामुदायिक स्तर का विकास कार्यक्रम बड़े पैमाने पर अभिजात वर्ग के कब्जे की घटना से प्रभावित हुआ था। दरअसल, मोटे तौर पर सभी कल्याणकारी योजनाएं इसकी गवाह हैं।

- इसके अलावा, संवैधानिक मूल्यों और मौजूदा सामाजिक मानदंडों के बीच द्वंद्व के कारण जो खाई पैदा हुई, उसने कई मामलों में जातिगत संघर्ष को जन्म दिया। उदाहरण के लिए, रणबीर सेना और एमसीसी संघर्ष केवल इसी द्वंद्व पर आधारित है। जबकि कृषि श्रमिकों ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधान की मांग की, बिहार में जमींदार वर्ग ने इसका विरोध किया।

- राजनीतिक सशक्तिकरण: लोकतांत्रिक भारत की शुरुआत के साथ, सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया गया। सभी पात्र नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया। हालाँकि, मतदान का अधिकार आर्थिक या सामाजिक सशक्तिकरण के साथ अच्छी तरह से पूरक नहीं था। इसके परिणामस्वरूप समाज के संपन्न वर्गों द्वारा धन-बल का उपयोग बढ़ गया, जिससे भारत में बिक्री के लिए वोट की विसंगति को बढ़ावा मिला।

- इसके अलावा, पंचायती राज संस्था के रूप में राजनीतिक विकेंद्रीकरण ने राजनीतिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। लेकिन सकारात्मक कार्रवाई के प्रावधान के बावजूद, इस संस्था पर ग्रामीण स्तर पर प्रभुत्वशाली जाति ने कब्ज़ा कर लिया। एक अध्ययन के अनुसार, समरस (गुजरात की आम सहमति आधारित चुनाव प्रणाली) पर बड़े पैमाने पर प्रमुख जाति का कब्जा है। इससे पता चलता है कि केवल राजनीतिक सशक्तिकरण ही अपने आप में पर्याप्त नहीं है

- आर्थिक सशक्तिकरण: सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण में आनुपातिक वृद्धि के बिना आर्थिक सशक्तिकरण आम तौर पर समाज में हाशिये पर धकेल दिया जाता है। 19वीं सदी के यूरोप में यहूदियों के मामले में यह बड़े पैमाने पर देखा गया था। भारत में, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि एक लड़की को शिक्षित करने से विवाह-संबंध में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि शिक्षित लड़की आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएगी और बड़ों का सम्मान नहीं करेगी।

- यहां तक कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण से भी सामाजिक परिवेश में महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। चंदा कोचर ने आरोप लगाया कि उनकी सास उनसे अपने पेशेवर दायित्व के बजाय घर के काम पूरा करने की उम्मीद करती थीं, जो कि भारतीय समाज में आम तौर पर सच है। यह भारतीय समाज के एक लक्षण की ओर इशारा करता है, जहां महिला पीड़ित होने के साथ-साथ पितृसत्ता की वाहक भी है।

ऊपर से यह स्पष्ट है कि, वास्तविक सशक्तिकरण तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सशक्तिकरण के सभी घटक एक-दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें।

अधिकारिता (Empowerment)

इन सामाजिक वास्तविकताओं के बीच सामाजिक रूप से भेदभाव वाले और बहिष्कृत वर्गों को मजबूत और अधिक आश्वस्त बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, खासकर उनके जीवन को नियंत्रित करने और उनके अधिकारों का दावा करने में, यानी वंचित समूहों को सशक्त बनाने की। इस अहसास के मद्देनजर सामाजिक सशक्तिकरण ने स्वायत्तता और आत्मविश्वास की भावना विकसित करने और सामाजिक रिश्तों और लोगों को बाहर करने वाली संस्थाओं और प्रवचनों को बदलने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कार्य करने की प्रक्रिया के रूप में लोकप्रियता हासिल की है।

औजार (Tools)

- शिक्षा: शिक्षा सामाजिक सशक्तिकरण की बुनियादी आवश्यकता और सबसे प्रभावी साधन है। यह लोगों को उनके साथ होने वाले भेदभाव और बहिष्कार की प्रकृति को समझने की अनुमति देता है। इसके अलावा, शिक्षा के माध्यम से लोग विचारशील व्यक्ति बन जाते हैं, जो उन्हें अपने जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देता है। वे भी अपना हक जताने लगते हैं. इस प्रकार, इसे उच्च प्राथमिकता मिलती रहती है।

- हिंसा का उन्मूलन: सभी प्रकार की हिंसा, शारीरिक और मानसिक, चाहे वह घरेलू या सामाजिक स्तर पर हो, जिसमें रीति-रिवाजों, परंपराओं या स्वीकृत प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली हिंसा भी शामिल है, का उन्मूलन स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ाता है और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है जो स्वायत्तता की भावना विकसित करने के लिए आवश्यक है।

- स्वास्थ्य और पोषण: अधिकांश वंचित और सामाजिक रूप से भेदभाव का शिकार वर्ग गंभीर स्वास्थ्य और पोषण संबंधी कमियों का सामना करता है। मनुष्य के समुचित विकास और व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से कार्य करने और सोचने के लिए एक स्वस्थ शरीर और दिमाग आवश्यक शर्तें हैं।

योजनायें (Schemes)

औरत (Women)

- महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित करने, भेदभाव को खत्म करने, शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने, निरक्षरता को खत्म करने, लिंग-संवेदनशील शैक्षिक प्रणाली बनाने, लड़कियों के नामांकन और प्रतिधारण दर में वृद्धि और जीवन भर की सुविधा के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाओं द्वारा सीखने के साथ-साथ व्यावसायिक/व्यावसायिक/तकनीकी कौशल का विकास।

- महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं और जीवन चक्र के सभी चरणों में महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं दोनों शामिल हैं और जीवन चक्र के सभी चरणों में महिलाओं और लड़कियों की जरूरतों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

- महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक हिंसा का उन्मूलन, चाहे वह घरेलू या सामाजिक स्तर पर हो, जिसमें रीति-रिवाजों, परंपराओं या स्वीकृत प्रथाओं से उत्पन्न होने वाली हिंसा भी शामिल है, को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

SC/ST

- प्रारंभिक शिक्षा के संबंध में, ट्यूशन शुल्क की समाप्ति, पुस्तकों की मुफ्त आपूर्ति, मध्याह्न भोजन और छात्रवृत्ति के रूप में विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, नवोदय विद्यालय और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना में भी एसटी छात्रों पर विशेष फोकस किया गया है।

- प्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी हैं। मैट्रिक के बाद उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मैला ढोने वालों और छोटे-मोटे कामों में लगे लोगों के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। मेरिट उन्नयन योजना का उद्देश्य उपचारात्मक और विशेष कोचिंग का विस्तार करना है। अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप उच्च अध्ययन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करती है।

- विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को कोचिंग सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर से आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़कियों और लड़कों दोनों को छात्रावास की सुविधा प्रदान की जाती है।